2025.06.21[ジュニアクラス]活動レポート

ー2025年6月21日(土)ジュニアクラス 第1回目 活動レポートー

今年度も始まりました、たじま児童劇団第5期ジュニアクラス。新しい仲間も迎え、暑さを吹き飛ばすように、今日も元気にスタジオを走り回っていました。

こんにちは、アシスタントのりったんです。

今期最初の活動日だった今日は、「名前呼びゲーム」や「名前鬼」をして、お互いの名前を覚えるところから始まりました。みんなが思いのほか名前呼びゲームが上手なので、デスマッチ方式にレベルアップすることに。頭も緊張もほぐれていきました。

後半の、チームでの創作では、「場所」と物語に登場する「やりたい役」を出し合い、物語を考え、みんなの前で発表をしました。4チームに分かれて、それぞれ「お墓」や「学校」「天国」「神様の家」といったような様々な場所で、みんなが考えた「やりたい役」が登場し、物語が繰り広げられていました。

物語の思いがけない展開に驚かされながら、みんな仲間たちの作った物語に興味津々でした。

これから一年間のみんなの成長が楽しみです。

以上、アシスタントのりったんでした。

【芸術文化観光専門職大学 坂戸】

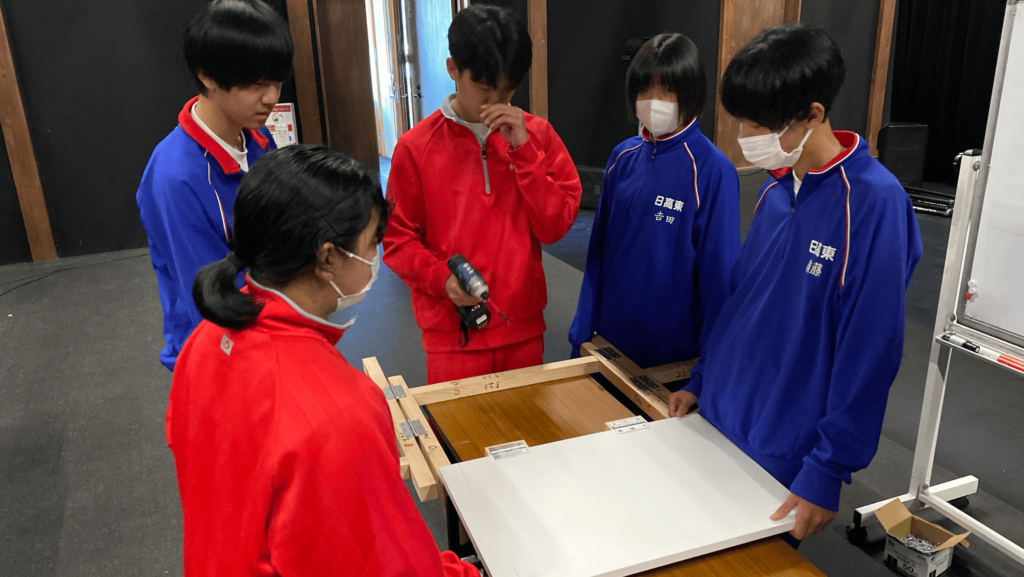

2025.06.02-06 トライやる・ウィークが終了しました

6月2日(月)〜6日(金)の5日間、日高東中・西中の2年生をお迎えし、劇場での職場体験を実施しました。

劇場のお仕事はもちろん、稽古場見学や音響・照明・舞台監督・衣装など、演劇の現場ならではの体験をしていただきました。

(※「トライやる・ウィーク」とは、兵庫県が実施している中学2年生対象の1週間の体験活動です)

トライやるウィークについて→https://ebara-riverside.com/?p=8215&preview=true

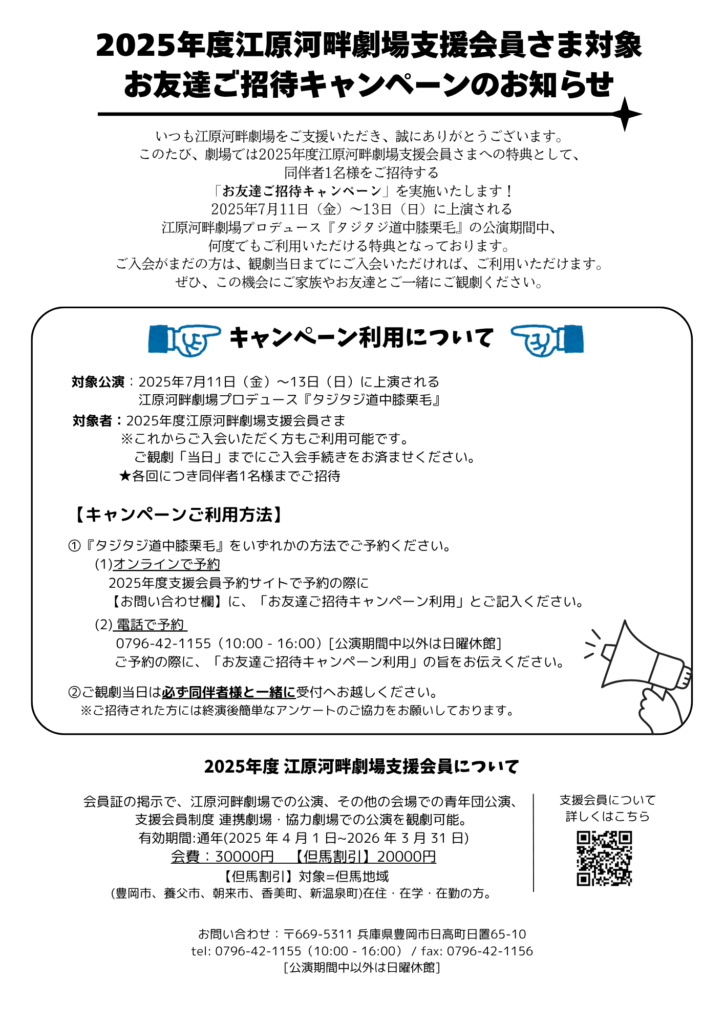

2025年6月号

2025年度江原河畔劇場支援会員さま対象お友達ご招待キャンペーン

2025.05.17 えんげきワークショップ活動報告更新!

2025年5月17日に行われた

えんげきワークショップの活動報告を投稿しました。

2025.05.17えんげきワークショップ活動レポート

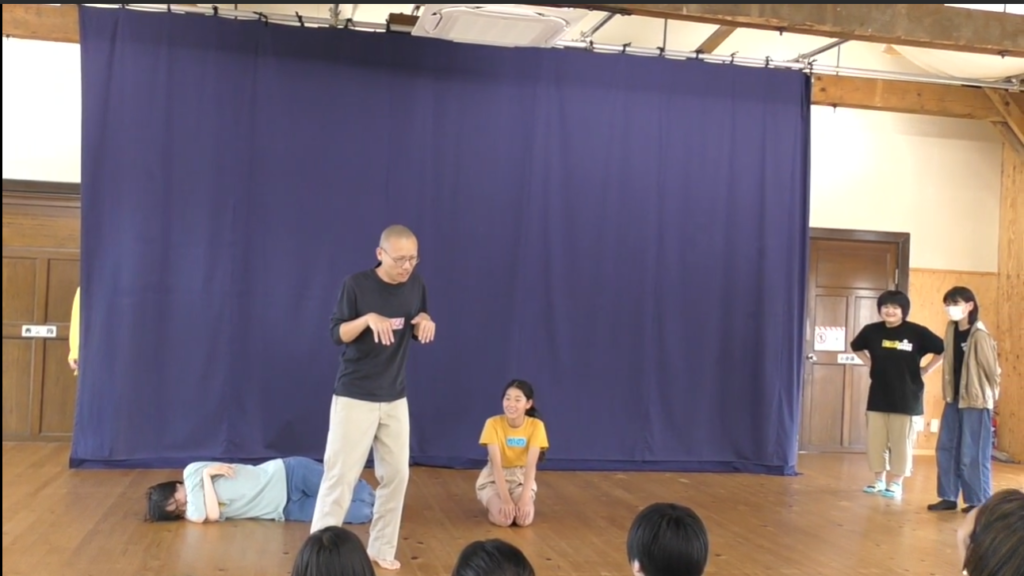

ー5月17日(土)えんげきワークショップ 活動レポートー

5月17日(土)、えんげきワークショップが開催されました。

1歳から50代まで、老若男女問わず、総勢28名の方々がご参加くださいました。

今日のレポートはアシスタントのながりこがお届けします!

まずは、アイスブレイクゲームからスタート。参加者全員で円になり、初めての人も、知っている人も関係なく、名前を呼び合うことから始まりました。

「名前を五十音順に並び替える」ゲームでは、ひとりひとりが顔を合わせて話し合いながら並び、次第に場の空気もやわらいでいきました。

続く「誕生日順に並ぶ」ゲームでは、“言葉を使わずに”自分の誕生日を伝えなければならず、ジェスチャーや口パク、表情など、より丁寧なやり取りや工夫が自然と生まれていました。さらに「じゃんけんゲーム」では、初対面同士もぐっと距離が縮まり、場の空気が一気にあたたまりました。

続いては、「チーム対抗ジェスチャーゲーム」。

渡されたお題をジェスチャーでチームメイトに伝え、正解が出て早く座れたチームがポイントがもらえるというルール。ゲームを通して相手の動きをしっかり見て、即座に反応する楽しさと緊張感が生まれました。声が飛び交い、笑顔が行き交う中で、チームの一体感もゆっくり育っていったように思います!

その後は、自分たちでテーマを決めて、ジェスチャーで作品をつくる創作タイムへ。

アイデアがどんどん出てくるチームもあれば、じっくり話し合いながら進めるチームもあり、協力しながら形にしていく過程には、笑いと真剣さが交差していました。

最初の発表が終わったあとは、「あれもやってみたかったね」「もっと工夫できたかも」といった声がちらほら。

実はこの日、2回目の発表があることを知っていたスタッフたちは、「ふふ、まだあるんだよ」と内心ニヤニヤしていました。

そして、ファシリテーターのむらいちゃんが「作り直して、また発表します!」と告げると、会場からは「おーーー!?」という驚きと喜びの声が。しかも今回は、「これを登場させてください」というお題がチームごとに渡されるミッション付き。

私がいたチームでは「やったー!さっきできなかったあれ、今やろう!」と、すぐに再挑戦モードに切り替わっていました。

そして2回目の発表では、さらにブラッシュアップされたジェスチャー作品が次々と誕生!最初の作品との違いやチームごとの工夫には、それぞれの“このメンバーだからこそ”の味わいが感じられました。

ワークショップの最初の方ではお母さんお父さんのそばを離れなかった3歳の子や小学生の子どもたちも、後半にはすっかりチームの一員に。大学生や大人たちと一緒になって演劇の中に飛び込んでいく姿が、とても印象的でした。

今回のワークショップを通して、「演劇って、本当に何歳でもできるんだな」と、あらためてその力を実感しました。

何歳からでも、誰とでも楽しめる――

そんな演劇の力を、参加者の皆さんから教えていただいた一日でした。また、こうして一緒に創る時間を重ねていけたら嬉しいです。ありがとうございました!

【スタッフ 永田】

ひょっこりシアター+たじま児童劇団ワークショップ活動報告更新!

2025年5月10日に行われた

ひょっこりシアターとたじま児童劇団の合同ワークショップの活動報告を投稿しました。

活動報告はこちらから→https://ebara-riverside.com/05/19/9315/

(さらに…)2025.05.10 ひょっこりシアター+たじま児童劇団ワークショップ活動レポート

ー2025年5月10日(土)ひょっこりシアター+たじま児童劇団ワークショップ 活動レポートー

スタジオから見える円山川を横目に、人間ボーリングで体を温める仲間たちは今日も元気いっぱいです。

〈ひょっこりシアターの仲間が撮影してくれた写真です〉

こんにちは、初めまして、アシスタントのりったん(坂戸)です。今年からひょっこりシアターに仲間入りしました。

初の試みで、ひょっこりシアターメンバーとたじま児童劇団メンバーの合同ワークショップを開催しました。

まずはアイスブレイクとして自己紹介から始まりました。自分の名前を言うと、みんなが呼んでくれます。みんなが自分の名前を呼んでくれるのはうれしいもので、緊張もほぐれていきます。

自分の背中に貼ってあるキャラクターのペアを探すゲームや、ジェスチャー当てゲームをしました。ジェスチャー当てゲームでは、見てる人はジェスチャーの物語を考えて題名を当てます。

みんなの頭の中にある物語を想像しながら、何をしているのか当てるのはたのしくて、おもしろいです。ジェスチャーなのに体の大きな動きから、表情の小さな動きまで観察されるとドキドキします。何回かやっていくと、自分から手をあげて輪の中心に出てジェスチャーを始める人が増えていきました。みんなのアイデアが溢れていくようでした。

そんなアイスブレイクを終えて、みんなで今回挑戦したのは「お題に合わせて物語を作る」創作です。

今回のお題は!

①『アイドル育成スクール』

②『ぼくらの部活が世界をすくうらしい』

③『友情と裏切りの冒険がいま、はじまる』

もう、面白そうです。そんな期待をはるかに超える作品が、今回もできあがりました!

どのお題もみんながやりたい役を登場させるので、生き生きとみんなの前で発表しています。

最後の発表の時間は、みんなが作る世界に入れるので好きです。どうしてその役を登場させたのか、きっかけを想像するとみんなの「好き」や「興味」が見えてくるような気がします。みんなも仲間たちの物語をたのしそうに観て、工夫ポイントや、笑いポイントを発見し、感想をシェアしてくれます。

今回参加していた、たじま児童劇団の団員の一人は、普段一緒にやらない年の離れた仲間と一緒にできたことが新鮮だった、と感想を教えてくれました。

この合同ワークショップはまた開催したいと思います。

それでは、3本の大傑作をご紹介します!

『アイドル育成スクール』

「主人公」がアイドル育成スクールに入学するために田舎からやってくるところから物語は始まります。入学して早々、「きびしい先生」に数学のテストを受けるように言われてしまいます。歌とダンスの練習しかしていなかった「主人公」は、「魔法が使える掃除のおばあさん」の力も借りながら、2年間の勉強修行をやり遂げました。やっとの思いで臨むアイドルらしいポージングの練習では、「カメラマン」が写真を撮ってくれます。しかし、なかなか「カメラマン」の納得のいくポージングができません。ここで、「魔法が使える掃除のおばあさん」が再登場。「主人公」はみるみるポージングが上手になり、「カメラマン」もノリノリでシャッターを切ります。

そんなこんなで、「主人公」はたくさんのお客さんの前で歌って踊るアイドルになりました。

『ぼくらの部活が世界をすくうらしい』

ある部活の「先輩」と「後輩」が何かの特訓(反復横跳び?)をしているところから物語は始まります。部室に入ってきた「新入部員」に話しをしていると、「顧問の先生」が来て、世界をすくうためにがんばれと部員たちに気合を入れます。「先輩」と「後輩」が悩んでいると「新入部員」は何かを「すくい」始めます。スーパーボールやカレー、さらには穴の開いたお玉でお米を「すくう」練習をしていたのです。

それを聞いた「先輩」と「後輩」は、「それだ!」と言って、今日もみんなで「すくう」特訓をするのでした。

『友情と裏切りの冒険がいま、はじまる』

「主人公」のお化けが、この物語は自分が死ぬ前のお話です、と説明するところから物語は始まります。主人公が起きて、「ペットボトル飲料のなっちゃん」と一緒に家を出ると、なんとそこは森の中。恐る恐る森を歩くと、「人間はまだ食べたことがない肉食のシカ」と、「海を泳げる水色のウサギ」に出会います。森を一周して戻ってくるとあったはずの家がなくなっていました。近くにいた人に家を知らないかと聞いてみます。すると「パルピレピロ」としかしゃべりません。よくわからず困っていると「シカ」が通訳してくれました。通訳によるとこの森を何回も曲がった先にあるといいます。

そこにいた「シカ」と「ウサギ」も一緒にみんなで「主人公」の家を目指して森の中を進み、冒険がはじまります。

アシスタント りったん(坂戸)

2025.05.10 ひょっこりシアター+たじま児童劇団ワークショップ活動レポート

ー2025年5月10日(土)ひょっこりシアター+たじま児童劇団ワークショップ 活動レポートー

スタジオから見える円山川を横目に、人間ボーリングで体を温める仲間たちは今日も元気いっぱいです。

〈ひょっこりシアターの仲間が撮影してくれた写真です〉

こんにちは、初めまして、アシスタントのりったん(坂戸)です。今年からひょっこりシアターに仲間入りしました。

初の試みで、ひょっこりシアターメンバーとたじま児童劇団メンバーの合同ワークショップを開催しました。

まずはアイスブレイクとして自己紹介から始まりました。自分の名前を言うと、みんなが呼んでくれます。みんなが自分の名前を呼んでくれるのはうれしいもので、緊張もほぐれていきます。

自分の背中に貼ってあるキャラクターのペアを探すゲームや、ジェスチャー当てゲームをしました。ジェスチャー当てゲームでは、見てる人はジェスチャーの物語を考えて題名を当てます。

みんなの頭の中にある物語を想像しながら、何をしているのか当てるのはたのしくて、おもしろいです。ジェスチャーなのに体の大きな動きから、表情の小さな動きまで観察されるとドキドキします。何回かやっていくと、自分から手をあげて輪の中心に出てジェスチャーを始める人が増えていきました。みんなのアイデアが溢れていくようでした。

そんなアイスブレイクを終えて、みんなで今回挑戦したのは「お題に合わせて物語を作る」創作です。

今回のお題は!

①『アイドル育成スクール』

②『ぼくらの部活が世界をすくうらしい』

③『友情と裏切りの冒険がいま、はじまる』

もう、面白そうです。そんな期待をはるかに超える作品が、今回もできあがりました!

どのお題もみんながやりたい役を登場させるので、生き生きとみんなの前で発表しています。

最後の発表の時間は、みんなが作る世界に入れるので好きです。どうしてその役を登場させたのか、きっかけを想像するとみんなの「好き」や「興味」が見えてくるような気がします。みんなも仲間たちの物語をたのしそうに観て、工夫ポイントや、笑いポイントを発見し、感想をシェアしてくれます。

今回参加していた、たじま児童劇団の団員の一人は、普段一緒にやらない年の離れた仲間と一緒にできたことが新鮮だった、と感想を教えてくれました。

この合同ワークショップはまた開催したいと思います。

それでは、3本の大傑作をご紹介します!

『アイドル育成スクール』

「主人公」がアイドル育成スクールに入学するために田舎からやってくるところから物語は始まります。入学して早々、「きびしい先生」に数学のテストを受けるように言われてしまいます。歌とダンスの練習しかしていなかった「主人公」は、「魔法が使える掃除のおばあさん」の力も借りながら、2年間の勉強修行をやり遂げました。やっとの思いで臨むアイドルらしいポージングの練習では、「カメラマン」が写真を撮ってくれます。しかし、なかなか「カメラマン」の納得のいくポージングができません。ここで、「魔法が使える掃除のおばあさん」が再登場。「主人公」はみるみるポージングが上手になり、「カメラマン」もノリノリでシャッターを切ります。

そんなこんなで、「主人公」はたくさんのお客さんの前で歌って踊るアイドルになりました。

『ぼくらの部活が世界をすくうらしい』

ある部活の「先輩」と「後輩」が何かの特訓(反復横跳び?)をしているところから物語は始まります。部室に入ってきた「新入部員」に話しをしていると、「顧問の先生」が来て、世界をすくうためにがんばれと部員たちに気合を入れます。「先輩」と「後輩」が悩んでいると「新入部員」は何かを「すくい」始めます。スーパーボールやカレー、さらには穴の開いたお玉でお米を「すくう」練習をしていたのです。

それを聞いた「先輩」と「後輩」は、「それだ!」と言って、今日もみんなで「すくう」特訓をするのでした。

『友情と裏切りの冒険がいま、はじまる』

「主人公」のお化けが、この物語は自分が死ぬ前のお話です、と説明するところから物語は始まります。主人公が起きて、「ペットボトル飲料のなっちゃん」と一緒に家を出ると、なんとそこは森の中。恐る恐る森を歩くと、「人間はまだ食べたことがない肉食のシカ」と、「海を泳げる水色のウサギ」に出会います。森を一周して戻ってくるとあったはずの家がなくなっていました。近くにいた人に家を知らないかと聞いてみます。すると「パルピレピロ」としかしゃべりません。よくわからず困っていると「シカ」が通訳してくれました。通訳によるとこの森を何回も曲がった先にあるといいます。

そこにいた「シカ」と「ウサギ」も一緒にみんなで「主人公」の家を目指して森の中を進み、冒険がはじまります。

アシスタント りったん(坂戸)

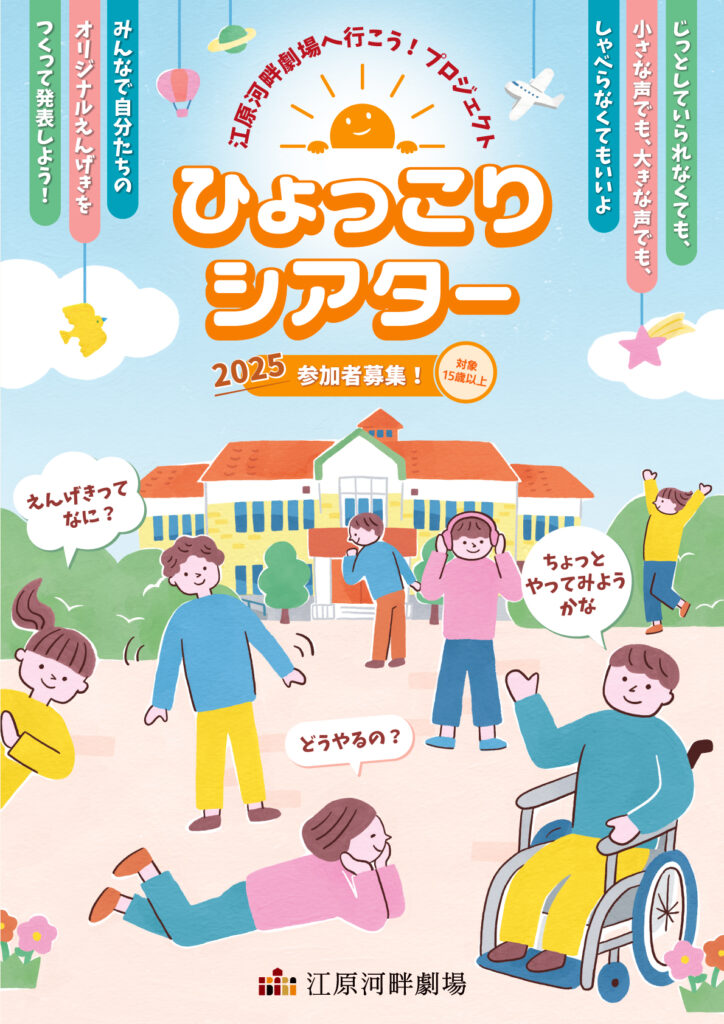

ひょっこりシアター2025 メンバー募集のお知らせ

じっとしていられなくてもいいよ

小さな声でも大きな声でも、しゃべらなくてもいいよ

みんなで自分たちのオリジナルえんげきをつくって発表しよう!

江原河畔劇場にみんなで集まって、わいわい、がやがや、ごろごろしながら「えんげき」を一緒に作りませんか?

「えんげき」ってなんだろう?どんなことするのかな?そんな初めての人でも大丈夫です。

みんなで楽しくゲームやおしゃべりしてる間にきっと作品ができあがります。

いつもの仲間の意外な一面を見つけたり、初めましての人と仲良くなったり、気づいていなかった自分の得意な一面を見つけるチャンスかも!

劇場は新しいことを発見する場所でもあります。

ひょっこりシアターに参加して新しい仲間と「えんげき」を作る体験をしてみませんか?

ひょっこりシアターは、障害のある方を主な対象とした演劇ワークショッププログラムです。

活動場所

江原河畔劇場(えばらかはんげきじょう)

〒669-5311 兵庫県豊岡市日高町日置65-10

https://ebara-riverside.com/access/

対象

15歳以上

※18歳未満は保護者の同意が必要です

募集人数

各回20名前後

※応募者多数の場合は先着になります

活動内容

シアターゲーム、演劇ワークショップ、演劇創作・発表会

活動日程

演劇体験ワークショップ

2025年

6月28日(土)14:30〜16:30 申込締切 6月21日(土)

7月19日(土)14:30〜16:30 申込締切 7月12日(土)

8月2日(土)14:30〜16:30 申込締切 7月26日(土)

2026年

1月17日(土)14:30〜16:30 申込締切 1月10日(土)

※いずれの回も定員になり次第、受付を終了します。

※単発のプログラムです。何回でもご参加いただけます。

※ジェスチャーや簡単なゲームを通して演劇で遊びます。

※各回のプログラムは参加者によって異なる場合があります。

参加費

参加費無料

保険料各回100円

※スポーツ安全保険に加入していただきます

演劇創作ワークショップ

1日目 ワークショップ 9月27日(土)14:30〜16:30

2日目 創作 10月4日(土)14:30〜16:30

3日目 創作 10月12日(日)13:00〜16:30

4日目 創作 10月13日(月・祝)13:00〜16:30

5日目 創作 10月25日(土)10:30〜16:00

6日目 劇場リハーサル 11月1日(土)10:30〜16:00

7日目 発表 11月2日(日)10:30〜16:00(発表会 14:00開演)

※全7回の連続プログラムです。

申込締切

9月13日(土)

参加費

参加費無料

保険料700円

※スポーツ安全保険に加入していただきます

申込方法

参加申し込みフォーム

電話 江原河畔劇場 0796-42-1155(10-16時、公演期間以外日曜休館)

申込用紙(郵送または直接持参)

※申し込み多数の場合は抽選となる可能性があります

お問い合わせ

江原河畔劇場 0796-42-1155(10-16時、公演期間以外日曜休館)

助成

文化庁文化芸術振興費補助金

劇場・音楽堂等機能強化推進事業(地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業)

独立行政法人日本芸術文化振興会

協力・後援

豊岡市、養父市、朝来市、新温泉町、香美町

出石特別支援学校